消毒液から酸素が生まれる!?オキシドールを使った酸素発生実験の完全ガイド

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

消毒液としておなじみの「オキシドール」。実はこの液体から、私たちが生きていくために不可欠な「酸素」を取り出せることをご存知でしたか?今回は、中学1年生の理科の授業でも行う、身近な材料を使った酸素の発生実験をご紹介します。一見簡単そうに見えるこの実験ですが、実は成功のためにはちょっとした工夫が必要です。教科書には載っていない、時短で成功率がグッと上がるプロのコツを、準備から片付けまで丁寧にお伝えします。さあ、一緒に科学の世界を覗いてみましょう!

準備するもの

- オキシドール(過酸化水素水3%)7mL

- 二酸化マンガン

- 試験管3本

- マッチ

- 線香

- 燃えさし入れ

- 濡れ雑巾

- 石灰水

なぜオキシドールから酸素が?実験の仕組み

そもそも、なぜオキシドールから酸素が生まれるのでしょうか?オキシドールの正体は「過酸化水素(H₂O₂)」という物質の水溶液です。この過酸化水素は少し不安定で、放っておくとゆっくりと水(H₂O)と酸素(O₂)に分解されます。

2H₂O₂ ⟶ 2H₂O + O₂

この反応を劇的に速めてくれるのが、黒い粉「二酸化マンガン(MnO₂)」です。二酸化マンガンは、自分自身は変化せずに化学反応を進める「触媒(しょくばい)」という役割を果たします。まるで、マラソンランナーのペースを上げてくれる伴走者のような存在ですね。

時短で成功!実験の手順とプロのコツ

コツ①:二酸化マンガンは「粒状」を1粒だけ!

二酸化マンガンには粉末状と粒状がありますが、断然粒状がおすすめです。

粉末状のものを使うと、過酸化水素と触れ合う表面積が大きすぎるため、反応が一気に進みすぎてしまいます。ブクブクと激しく泡立ったかと思うと、あっという間に反応が終わってしまうのです。その点、粒状なら反応が穏やかに長く続くので、じっくりと酸素を集めることができます。量はたったの「1つ」で十分です。

また粒状の二酸化マンガンは何度も使えますので再利用をするといいでしょう。なお初めて出した二酸化マンガンの場合は一度洗っておくと、表面の粉が落ちて良いです。

コツ②:オキシドールは3%でOK!準備は直前に

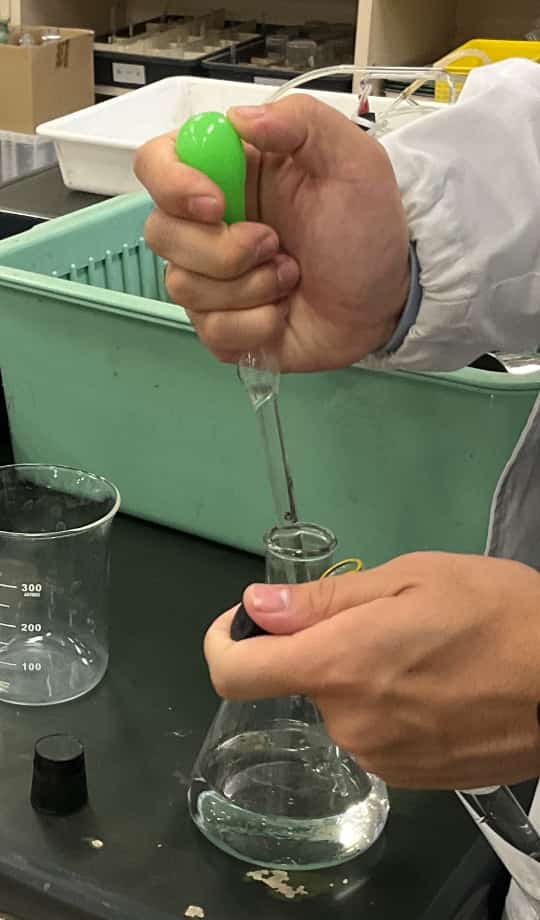

ドラッグストアで手に入るオキシドール(過酸化水素水3%)で、十分な量の酸素が発生します。この濃度なら、万が一、手についてもすぐに洗い流せば大事には至りません。過酸化水素は分解しやすいため、実験の直前に試験管に必要な分だけ用意し、生徒が各自で取っていく方式がスムーズです。

コツ③:反応が遅い?そんな時は「温める」!

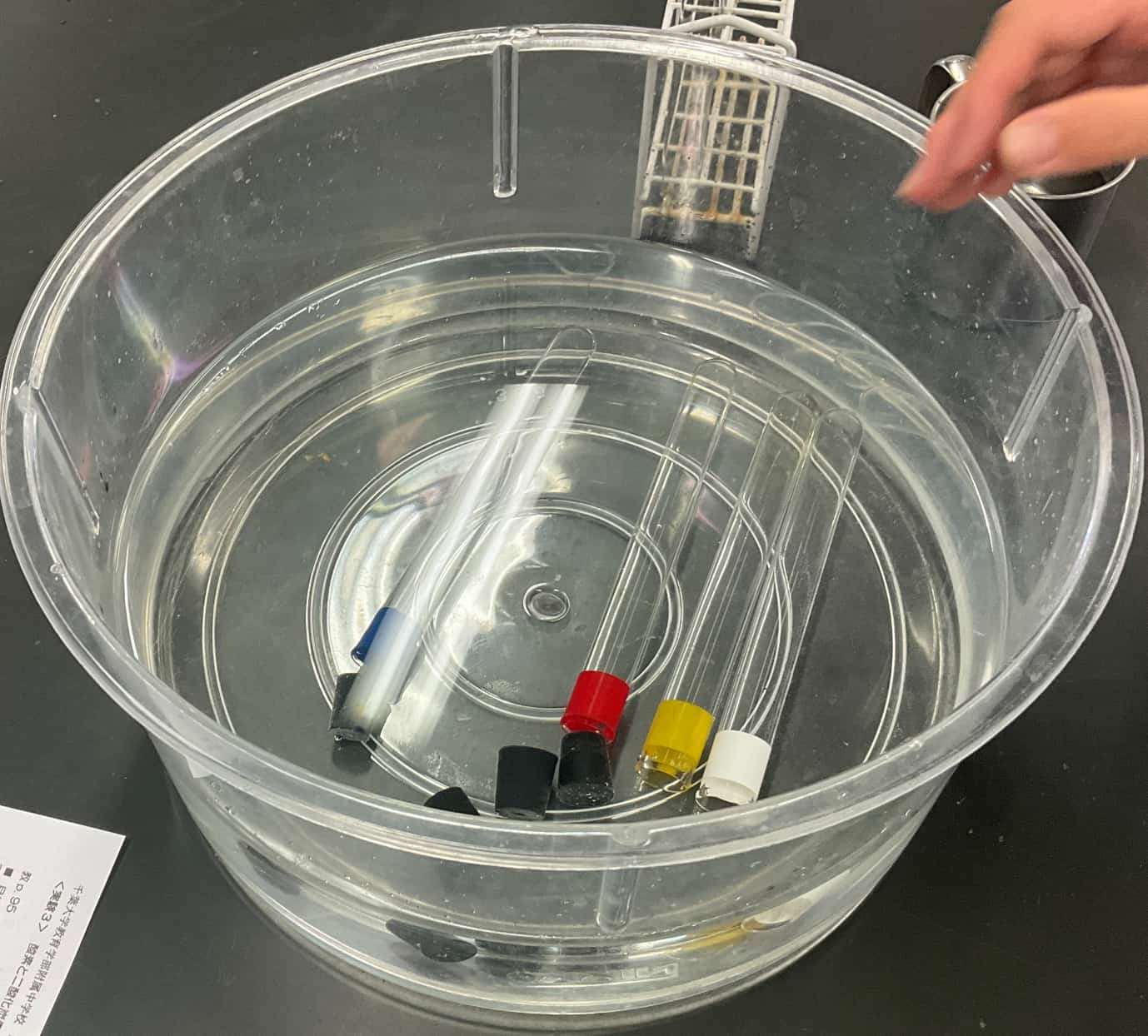

試験管は事前に水に沈めておきましょう。

冬場など、気温が低いと化学反応のスピードは遅くなりがちです。「どうも酸素の出が悪いな…」と感じたら、お湯を入れた大きなビーカーを用意し、反応させている試験管を浸けてみてください。温度が上がると分子の運動が活発になるため、反応がグンと進むようになります。お湯の中に入れて見たときの映像です。

※ 安全のため、試験管立てに置いたままにせず、手でしっかり持って行いましょう。

コツ④:「助燃性」を確かめよう!

集めた酸素の性質を確かめるクライマックスです!火のついた線香を試験管の中に入れると…消えかかっていた火が「ポッ」と音を立てて、再び炎を上げて激しく燃え上がります。これは、酸素が持つ「物質が燃えるのを助ける働き(助燃性)」という性質によるものです。私たちが呼吸で酸素を取り込んでいるのも、体内で栄養を燃やしてエネルギーを得るため。まさに生命を支える気体ですね。

コツ⑤:石灰水で「違うこと」を証明する

次に、3本目の試験管に石灰水を入れて振ってみます。結果は…何も起こらず、石灰水は透明のまま。

これは失敗ではありません。石灰水は「二酸化炭素」を検出するための試薬です。白く濁らないことで、「発生した気体は二酸化炭素ではない」ということを証明できるのです。これも立派な実験の成果です。

安全な片付け方

NHKの動画がおすすめです。洗い方と戻し方についてです。二酸化マンガンは触媒なので、実験後もそのまま残ります。流しに直接捨てると詰まりの原因になるため、一度ザルなどにあけてから、試験管を洗うようにしましょう。

試験管ブラシの正しい使い方もこの機会にマスターしたいですね。

これらのコツを押さえれば、約50分の授業時間でスムーズに実験を終えることができます。次は二酸化炭素と水素の発生実験に挑戦です!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!